今日は学習塾で、生徒への新年度説明会がある。新年明けて新しい学年を迎える。というのも一部の学習塾では4月から新学年ではなく、1月から新学年となり、早まきでカリキュラムを組んでいるのだ。そしてうちの塾も同様である。今年1年間のスケジュールや受験で必要になる科目、私立・国公立の違い、志望大学の選び方や大学群の序列など受験勉強の全体像を伝えるところから、より具体的な勉強法、そして学習計画の立て方、はたまたどの科目をいつまでに何を終わらせるべきか、などやるべきことが山ほどある生徒に向けて、新学年のスタートダッシュを決めるべく、熱を持って語りかける。なんだかんだ受験勉強というのはスポーツと同じように勝敗がキッパリ分かれる勝負事なので、気持ちやメンタルの部分が重要になってくるし、当たり前のことを当たり前にこなすようにモチベーションを上げさせるというのも一つ重要な要素だろう。

「この資料、それぞれ40部ずつ印刷しといて」

「分かりました」僕は淡々と答える。

上司が急ごしらえで用意した資料にパッと目を配る。大体において学年別のガイダンスは毎年同じ時期にやっているので、去年の資料を使い回ししていることがほとんどだ。話すことも大体同じで、共通テストの形式が変わったり入試科目が多少変化している大学があるにしても、この時期に話すことはたいして変わっていない。僕自身もそれに対してあれこれ文句を言うこともなく、そのまま資料を印刷することになる。ここで議論をしたところでめんどくさいし、気に食わないからと言って自分が一から資料を作ろうとは・・・到底思えないからである。正直言って僕のモチベーションは生徒よりも低いかもしれない、言われた資料を印刷して、去年の話を思い出して去年と同じように話をするだけ。もちろんそこでは「モチベーションを上げなさい」という話をするのだが、それは翻って自分へのブーメランにもなっている。

僕は上司に言われて生徒分の資料を印刷する。1つは年間のスケジュールと受験科目や国公立と私立の違い、有名な大学群、あとは勉強方法、モチベーションが低くなったときにやるべきことなどメインとなる資料。毎年古文を受験で利用しないにも関わらず、古文の授業を取っている輩(やから)が数人いる。そもそも国公立志望なのに受験科目で何を使うか分かっていないアンポンタンも、数人いる。MARCHや早慶の名前は知っていてもそれ以外の大学名を知らない人が、毎年数十人いる。モチベーションを上げるためには「まず自習室に来い」が決まり文句で、「部活動が終わったあとの1、2時間でもいいから塾に来なさい」と喝を入れると、毎年数人が頷く。そして頷いていながら結局自習室に来ないのがそのうちの半分くらい。それでも響く人には響くのだから、やる意味はあるのだろう。

資料の2つ目は自分の志望大学を書き出し、その大学の偏差値と受験科目を確認するための資料で、生徒に書き込んでもらうために必要事項以外は空欄となっている。とりあえずMARCHと書いてくるのが全体の半数ぐらいだけど、結局受験校を決める時期になると2、3割は志望大学を下げることになる。でもこの時期は上を見させてモチベーションを上げてもらうのが重要だろう。他塾と違ってMARCHに受かれば万々歳という層が多いから、塾講師って大変そうに見えるけど、基本を教えるMARCH未満のクラスであればそこまでキツくはない。

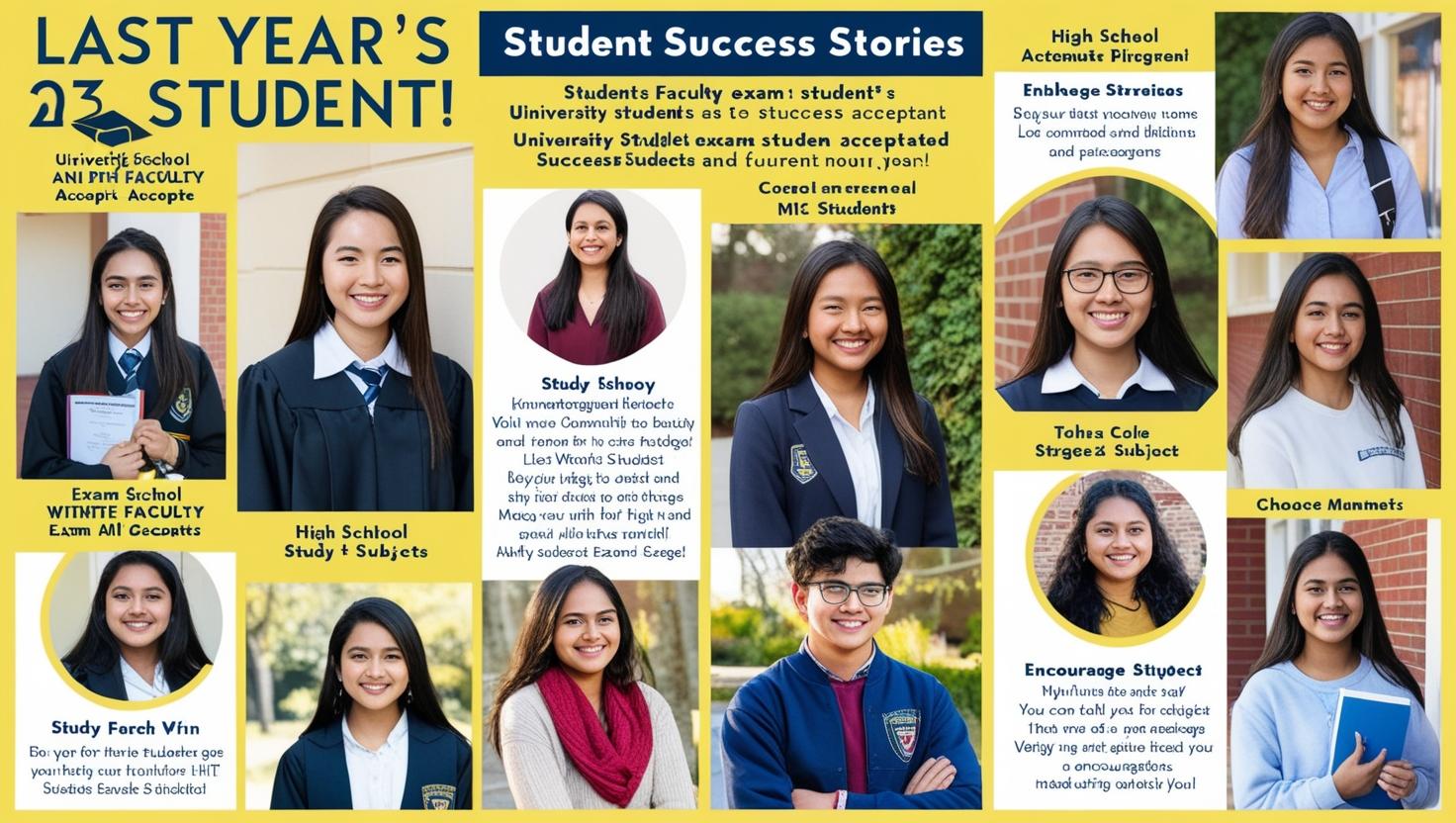

3つ目は去年の生徒の合格体験記が載っている資料、合格した大学・学部・出身高校、受験科目や気をつけていたこと、後輩への応援メッセージ、そしてもちろん顔写真もついている。なんだかんだガイダンスの中で最も生徒の目を惹くのがこの合格体験記だったりする。僕らがどんなに声高に勉強しろと騒いだって、結局のところ実体験ではないからあまり響かないことも多いし、こちらも毎年言っている内容が同じだから毎年同じように熱を持って話せるわけではない。だからこそ、我々がどうこういうよりも実際に受かった生徒の顔写真と言葉の方が生徒の心を打つことは疑いようがない。そして彼らが受験生だった時のエピソードなどを交えて話していくとよりイメージがしやすいようで、「元々は古文なんて全然できなかったけど、ずーっと授業を欠席せず粘り強く毎回受けていたから、最後の共通テストで古文は満点だったんだ、だからこの大学に受かったんだよ」って感じで大逆転のストーリーを無理くり作っていく。事実と多少異なっていたとしても、本人たちがそれで気持ちが動くのであれば、それが真実となろう。

「印刷終わりました。701教室にセットしておきますか?」

「うん、そうだね。あと追加でこのアンケートも印刷よろしく。並べ方はこの順番で」

上司は大体において大雑把な性格だけれど、細かいところで理不尽ないちゃもんをつけてくるタイプなので、めんどくさい議論を避けるために指示通りに資料を置いていく。本当は合格体験記を一番目につきやすいところに配置した方が良いと頭をかすめながら、僕はそれをグッと飲み込む。とにかく面倒な議論は避けたい。そんなところに労力を使いたくないし、そう言った意見はほとんどの場合、否定される。上司のことは尊敬しているわけでも嫌悪しているわけでもないけれど、人の意見を頭ごなしに否定するところは、いまだに好きになれない。

追加されたアンケートも印刷をかける。内容は①分かりやすかったかどうか、②ためになったかどうかを5段階で評価してもらう形式。そして分からないことや困っていることがあれば、自由記入欄に記載してもらうというもの。ここで「分かりにくかった」とか「ためにならなかった」としている人がいれば、のちに退塾予備軍としてある種のブラックリスト入りすることになる。こちら側としては志望大学へ合格することを第一の主眼にする一方で、生徒の在籍数を増やし、売り上げを上げるということもまた重要な指標になる。もちろん退塾が出るというのは最も避けなければならないことの一つであるから、こう言った日々のアンケートには常に神経を尖らせている。

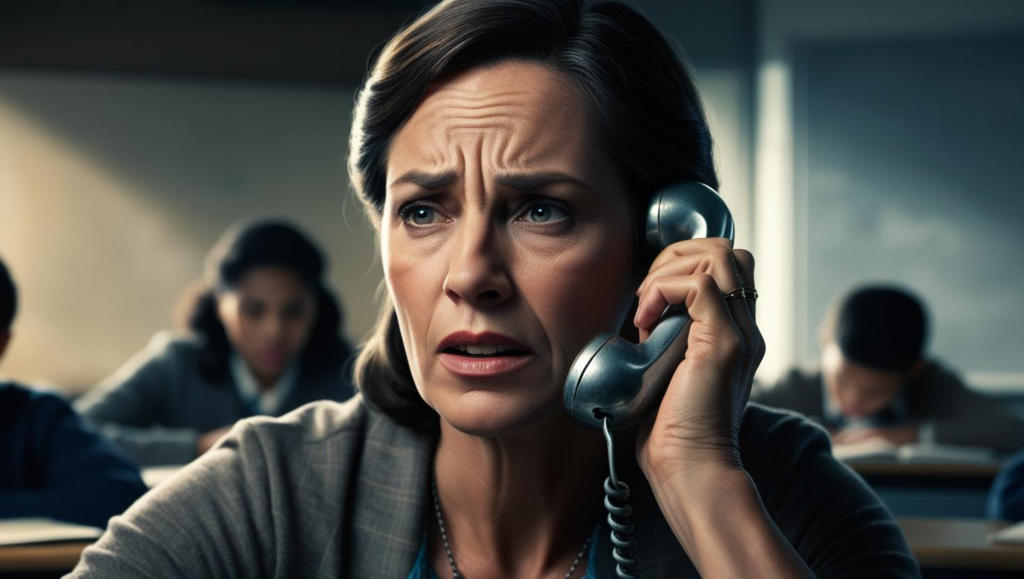

不意に教室の電話が鳴る。

「お電話ありがとうございます。〇〇塾〇〇校の〇〇と申します」僕が電話を取る。

「えーっとね、そちらの塾に通う、〇〇の父親なんですけど、」

「いつもお世話になっております」決まり文句ではあるが、「いつもはお世話をしているわけではないのではないか」という思いが頭をかすめるが、もちろん頭をかすめるだけであった。

「えーっと、あのそちらの塾を退塾しようと考えているんですけど」

おっと、これは・・・。噂をすれば、というやつだ。

「退塾、というと、塾を辞める、というお考えであるということでしょうか」

当たり前のことをもう一度改めて聞き直す。というのもこれは上司に「退塾案件が来た」という合図を送るためだ。そのまま上司に目配せをすると、

「変わって」

急に声色が変わる。明らかに機嫌が悪くなっている。

「退塾の時期と、退塾理由、保護者主導か本人主導か、聞いて」

「えっと、そうしましたら、ご退塾の希望月と退塾理由の方を伺ってもよろしいでしょうか」

退塾月によって在籍数が大きく変わりかねない、特に数字の決算が近い場合は1、2の数字が生死を分けることだってある。

続く(多分)

のように、眼前に滞る無機質な時の流れが、ねずみ色の世界を形作る-150x150.jpg)