4月になったけど今年は少し肌寒い日が続くような、でも冬用のコートとはおさらばして、期間限定のスプリングコートを引っ張り出してきているところから、やっぱり春になったのだなぁと思う。春用のスプリングコートっていうのはまぁ時期が短いから、今のうちに着ないと着る時を逃してしまうので積極的に使っていこうとする、買う必要があったのかどうなのかしれないけど、まぁそんなものだろう。そういえばスーツも冬物の厚手のものから、春用の薄手で軽やかなものに変わっていた。インナーもヒートテックではなくして、エアリズムの下着を忍ばせているところも、春になったのだと教えてくれるではないか。そうだなぁ、僕らは自分自身が日々変わっているということをなかなか意識せずにいるけれども、変化しているところを1つ1つ挙げていけば、以前よりも大きく変化しているということに、周りの変化から、気付かされるものだ。去年の自分と一昨年の自分と、その前の、4、5年前の自分と、僕はあまり変わり映えのしないような生き方をしているようで、もしかしたら幾分変化しているのかもしれない。でもそれぞれ事細かに具体例を挙げていくのはやめておく。(そよ風の問いかけ・よそ風の道標・よそ風のしるし・よそ風の知らせ)

さて、日本古典文学の重要な修辞技法として「見立て」という概念がある。これは所謂比喩表現のことで、自分の感ずる「心情」を世の中のあらゆる「景物・自然現象」に「見立て」て「比喩的に表現する」ということである。例えば「君への燃え盛るような気持ち」をそのまま表すのではなくして、それを「桜が満開になって咲き誇るように」と心の中の「心情」を、「桜が満開になっている」という「自然現象」に仮託して表現する。確かに「君への愛」をそのままに表出するというのはいささか野暮ったいものを感じるし、巷に溢れるありきたりなラブソングと見境がなくなってしまうということで、それをいかに比喩的に文学的に婉曲的に、雅に奥深く表すかを考えた時に、日本では「景物・自然現象」への「見立て・仮託」ということになったのだろう。これは僕が思うに、日本文化の大いなる発明でもあると思うし、西洋の文化と比較した時に、やはり大きな特徴として、自然描写への仮託が核となるはずである。洋楽のいくつかの有名なフレーズを思い浮かべてみるに、確かに自然現象への花托ということがないことはないにしても、やはり日本の音楽ほど緻密に表していることは少ないと思われる。どちらかというと西洋は、身の回りの人事や物事(机とか家とか廊下とか)というようなより人間に身近な事物を比喩的に扱うことが多いように思う。まぁ具体例を出すのが面倒くさいのでいつかやるとして、日本文化の象徴がそのような自然現象への仮託にあるというのは僕としては疑いないようなことと思う。もちろん、あまりにも日本ではありふれた修辞技法だから、あえて今更それを過剰に評価していこうというのは無意味なことではあるし、それに東洋の文化で比較したときに、特に中国の文化にも同じような見立ての表現があるのだから、本質的にそれが日本的なもの・日本独自の文化とは言い難い部分もある。学者に言わせるなら、どうやら白居易の漢詩から「見立て」の作法を学んで取り入れたということらしいから、兎にも角にも「見立て」ていればそれが日本らしいということにはならないにしても、ただ西洋と比較した時にはやはり日本らしいということにもなるので、いくつかの留意点を考慮しながらも、日本の一つの伝統的作法として評価しておいておくのがよろしい。特に軽薄なポップソングの中で、あまりにも直接的ななんのひねりもない表現が溢れている時代においては、今一度それらの文化的伝統を理解しておくことが肝要となろう。

風の強さがちょっと こころ揺さぶりすぎて

真面目に見つめた君が恋しい でんぐり返しの日々

可哀想なフリをして だらけてみたけど

希望の光は 目の前でずっと輝いている 幸せだ

麦わらの帽子の君が 揺れたマリーゴールドに似てる

あれは空がまだ青い夏のこと 懐かしいと笑えたあの日の恋

あいみょん / マリーゴールド

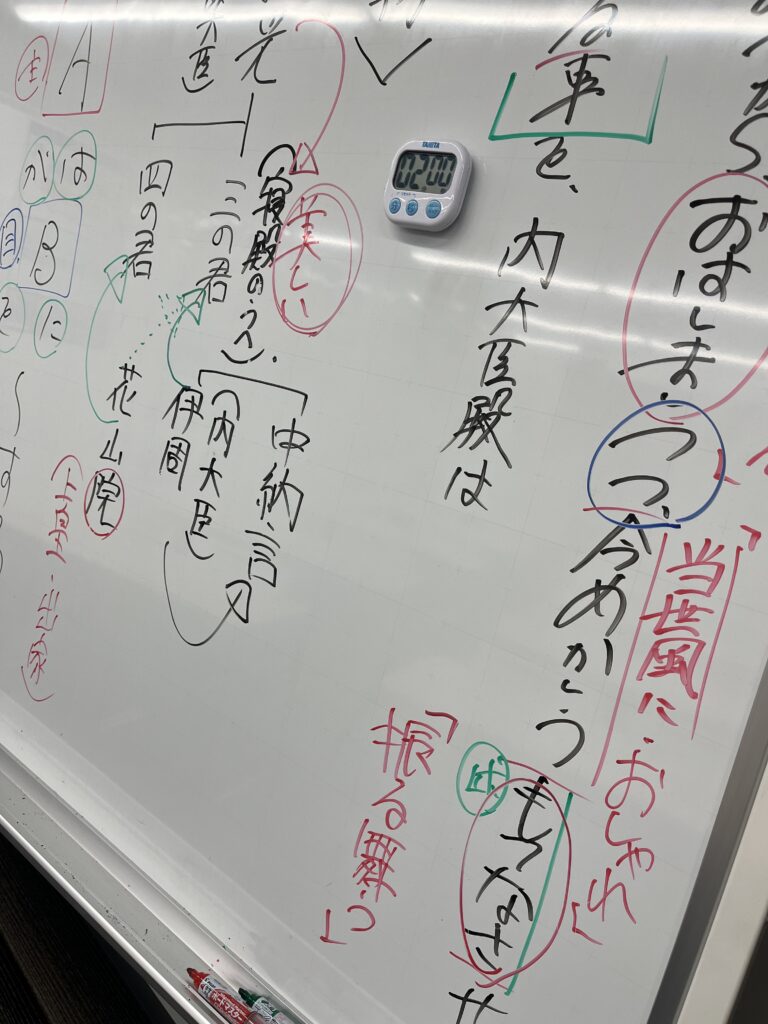

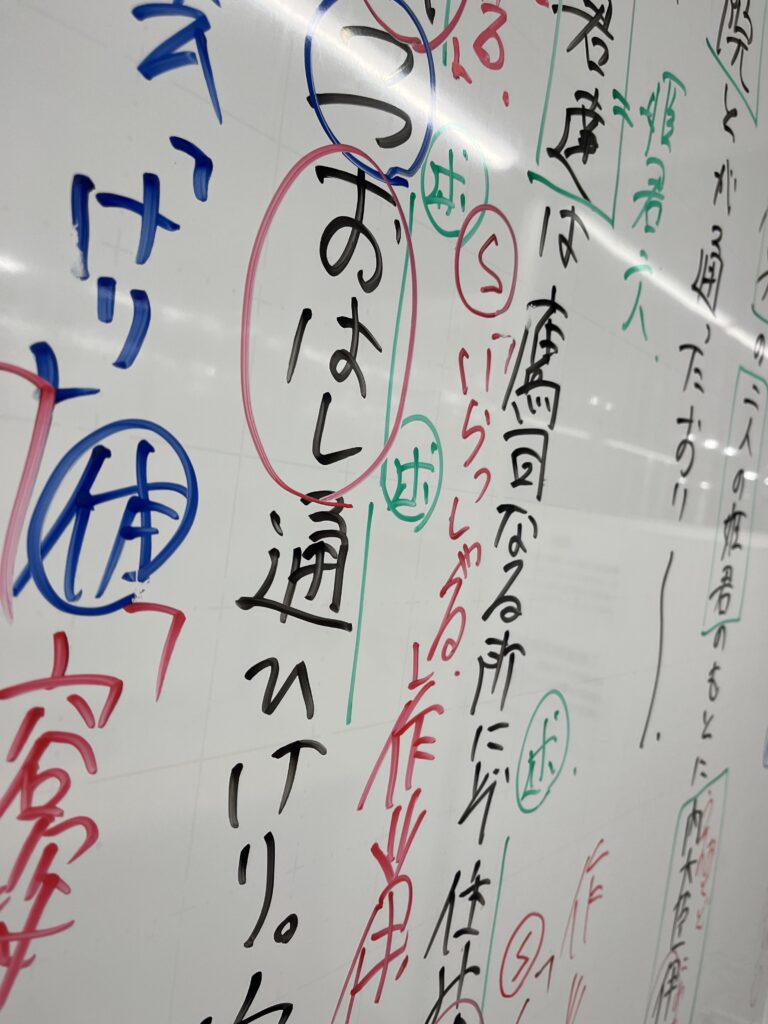

久しぶりに自分の板書を写真に撮ってみた。なんかこう見ると字汚いなぁ。たまに上司に授業を評価される時があるんだけど、板書の美しさの欄がいつもあんまりイケてない気がする。自分は丁寧に書いているつもりでなんでかなぁと思ったけど、こう見るともう少し頑張ったほうがいいんじゃないかと思った。自分で感じることと周りからの評価は一致しないものである。

のように、眼前に滞る無機質な時の流れが、ねずみ色の世界を形作る-150x150.jpg)