人からああだこうだと決めつけられるのがどうにも癪にさわる性分で、人に盲目的に従うということの居心地の悪さたるや言いも言われぬものがある。具体的に挙げれば、会社の社長や役員のいる場で、一同社員がおもむろに起立して、上司に忠誠を誓うように一斉に、その場の社員が一律に礼をする、あの儀礼的な作法に従うときの感覚が僕としてはいかんともしがたいものに思われる。出世志向のある人からすると、目的のためならなんともないことではあるかもしれないけれど、特に出世自体を目論んでいたわけではない僕からすると、屈辱感を味合わざるを得ない。

これは人から命令されたくない・人の言う通りにしたくないという自由を愛する性分から来るものなのか、尊敬していない人の指示は従いたくないという職人気質な性分なのか、はたまた自分の思い通りに動いていきたい・誰の指示にも従いなくない独立心が強いという性分がそうさせるのか、よく分からないにしても、僕が会社を辞めようと思った大きな理由でもある点からして、何気ないことに大きな意味が隠されているのかもしれない(神は細部に宿るのかと言われれば神はそんな面倒なことはしないと思った)けどもしかしたら何の意味も隠されていないかもしれない。

他にも、会社をあげた社員旅行や飲み会の類での一幕。役員のお偉い上司が、小3ほどの小さい娘さんを連れてきて(どういう心づもりなのか分からないが不適切だと思った)下っ端社員がつまらない接待をするというイベントに際して、社員一人一人が、その年若いご令嬢にご挨拶をしなければならない(本当に意味や意義がよく理解されなかった)ということがあった。「自分はどこどこ所属の国語科、誰それと申します」などと、なんだか戦国武将の「やあやあ我こそは誰それなり!どこそこの地方から参ったでござるぅ!」なんて時代錯誤も甚だしいのだけれど、やかましいことで突っ掛かりたくないので、つまらない慣習に従った。まことに居心地が悪いことこの上なしだった。いやはやこれらのつまらないイベントに何の不自由もなく参加している人が多くいるということも確かなので、ともするとみんなこのいたたまれなさを感じているものかと思っていたけれど、意外にも従順に従う人も多く、何も違和感を感じない人がいるということなので、僕自身やはり独立志向がもしかしたら強いのではないかと悟った。でも僕自身に独立志向があるからといって独立しているわけではない。独立志向であって独立ではない。海外志向であって海外ではない。対象志向性であって対象そのものではない。サルトルの哲学だったか?フッサールの哲学だったか?意識とは、対象志向性のことである。死とは死そのものが存在するのではなく、死への志向性のみが存在しうるのだった。死という出口のない迷路にいつまでも惑わされ続けた自分にとって、死とはそもそも存在しなかったというのは、大きな思考の転換となったような気がしないでもない。でも彼らの思考パターンというのはいつまで経っても分析分解であって、総合という視点に欠けているということに僕はいつまでも気づかなかったのだった。あぁ何だか東洋思想や日本文化の敗北というんだかね。明治時代やら昭和初期の頃であれば、西田幾多郎にしろなんにしろ、日本人としての気概やプライド、西洋文化・思想に馴染もうとしない独自の方向性というのを打ち出していたというのに、いつの頃からか西洋右に倣えというのはもう見るに堪えないね。オリンピックとか万博とか、SDGsとか西洋が作った価値観や理念の中でしか思考できない日本人というのは悲しいな。特にSDGs・多様性・LGBTQというのは、男性でもあり女性でもありますという矛盾した生き方を肯定するというのはどういう心象なのだろうと思うけれど、そういった新しい西洋の価値観を否定することができないというのは日本の宗教の弱さでもあるし、でもだからこそ西洋の文化をここまで矛盾することなく受容できたということでもあるし、あぁもう巡り巡ってすべてが正しくてすべてが間違っていて、すべてが僕のせいであり君のせいであり、すべてはすべてでもう何も考えるのをやめた。

それはそうと、だからといって僕の生き方そのものを一つ出来事や一つの視点から規定しすぎるのも良くないなと思っている。人の心というのは複雑なもので、強い心を持っている人こそ、他の人には見せることのできない弱さも持ち合わせているもので、つまり強くあろうとするからこそ、弱い部分の他人には見せられない・弱い自分を認めることができない底知れぬ弱さというものなど、心はそのときそのときに、見る角度によってまさに万華鏡のように鮮やかに色を変えていくのであった。僕の心だって万華鏡みたいなんだ、僕から見たって、僕自身から見たって万華鏡みたいにカメレオンみたいに色とりどりなんだから、他人からしたらどんなふうに見えてるんだかわかったもんじゃない。僕は他人の心を慮る、他者への配慮や気遣いの一面も多くあると思う、苦しんでいる人や困っている人、何かを探している人(もちろんそれは目の前のペンや消しゴムやノートかも知れないし、そして生きる意味かも知れない)、彼らの力になりたいと思うようなことは日々感じるのであるが、でも彼らの力になれないのではないかと、自分の力のなさを露呈してしまうのではないかと、そんな気持ちがありながらそれらをグッと心の中に押し込んでしまう時も多い、あるいはそれはまた違った視点から、つまりなんだろう、他の人の気持ちや他人の目を気にする生き方が男らしくないと思って、なるべく他人の考えや周りの意見に惑わされたくないというような捻じ曲がった男らしさを演じてみたくなっているというところから来ているような気もする。あまりよく判然としないので言葉にするのが難しい。つまり周りを気にかける繊細な側面が(多分この傾向は母親から、そして母親の家系から、多分祖母の家系から、あぁそれは巡り巡って君になるかも知れないね)、自分の理想とする男らしさと大きく乖離していることから、なるべく繊細な側面を隠そうとして、男らしさを、僕の思う捻じ曲がった男らしさ(つまり他人を気にすることなくとことん我をつきとうし他人への興味がないクールなカリスマ性のある行動)を志向するようになっているのだと思う。まぁつまりね、心は玉虫色なんだからね、たまには違う色になってみてもいいんじゃないだろうか、と。いつもとは違うことを、違う色に心を、頭を染め上げてみてもいいのではないでしょうかと、そういうこと。

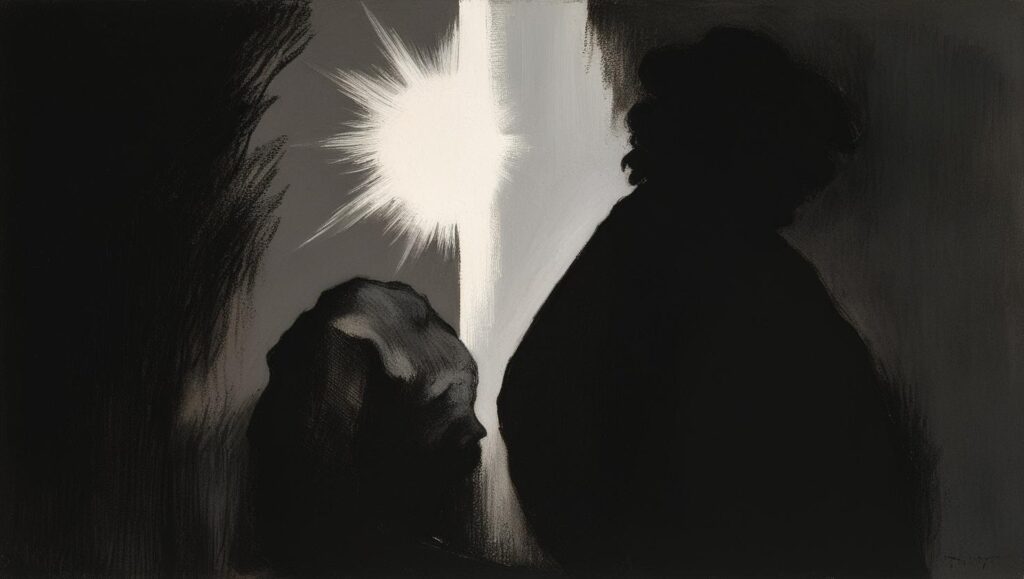

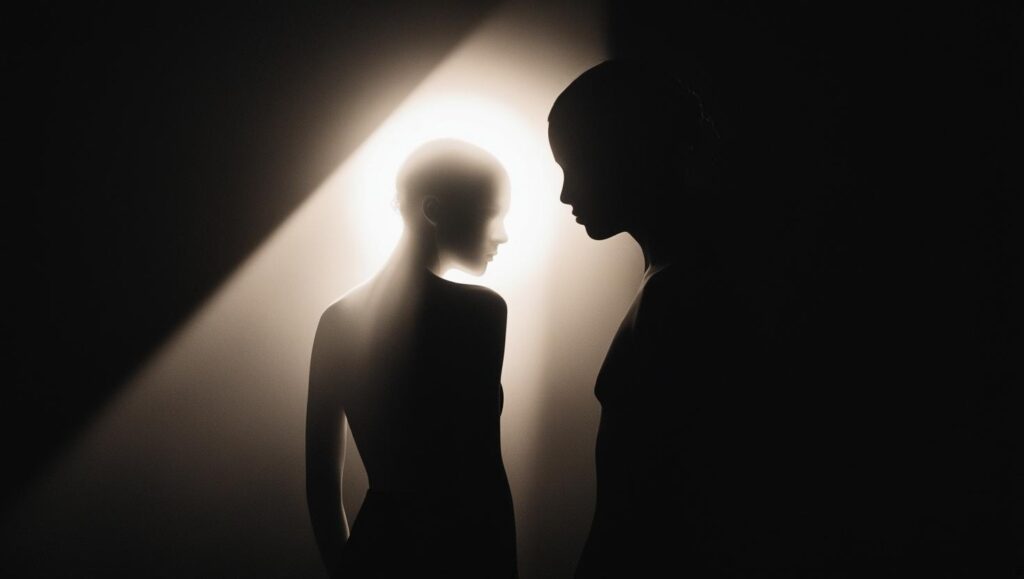

あっあと、人というのは関係性の中でその人独自の色を浮かび上がらせるもので、その人自体の独自の色というのは存在しません。あくまでも相対的なものです。光の中でこそ影が浮かぶ、影の中でこそ光が光たらしむ、神は僕らを欲したのでしょう、神は神だけで神たりえたのでしょうか、もちろんそうかも知れないしそうじゃないかも知れない、でも僕らがいるということは僕らを欲したということかも知れない、神が神たり得るために僕らを必要とした、僕らは神によってなされたのであり、神は僕らによって、あるいは僕らの生き方いかんいよって神も神たり得る。。。というのは烏滸がましいでしょうか。

のように、眼前に滞る無機質な時の流れが、ねずみ色の世界を形作る-150x150.jpg)